|

伊恩•布鲁玛书评精选(一):谁不通敌

上海书评:谁不通敌?—— 伊恩·布鲁玛

盛韵译 发表于东方早报 2013-11-17 08:57

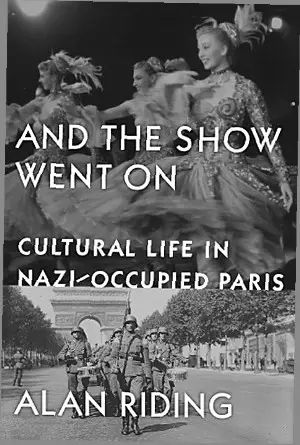

《戏继续演:纳粹占领下巴黎的文化生活》,[英]艾伦·莱丁著,2010年10月出版书名: And the Show Went On,副标题: Cultural Life in Nazi-Occupied Paris, 出版社: Knopf, 出版年: 2010-10

二战结束后刚刚开始能够安全地自由说话和写作,让-保罗·萨特就声称法国人特别是法国作家和艺术家在纳粹占领期只有两个选择:合作,或者抵抗。自然,他选择了后者:“我们的工作是告诉所有法国人,我们不会被德国人统治。”

实际上,萨特虽然不是“法奸”,但他在占领期的表现远不像他在战后立即表态的那般英勇慷慨。艾伦·莱丁(Alan Riding)对法国知识界在沦陷期的描述既不放任迁就也没有充当道德判官,他将萨特归入抵抗力量一边。萨特的剧作比如《禁闭》(Huis Clos)被许多崇拜者认为是反纳粹的含蓄表达(萨特自己的后见之明也肯定这么认为)。但这些剧作毫无困难地通过了德国审查,德国军官还很愉快地观看了首演,甚至参加了演出后的派对。

无论如何,萨特在三十多年后接受的一次采访中更加诚实了些,他回忆道:“在1939、1940年,我们害怕死亡、痛苦,原因让我们恶心。那就是,一个令人恶心的法国——腐败、无能、种族主义、反犹、富人统治者只为富人着想,没人愿意为这个国家去死,直到唉,直到我们明白纳粹比这更糟糕。”

我在战后的荷兰长大,德占期的痛苦记忆尚未褪色。我们听到的故事跟萨特战后声明的精神大同小异:人们要么是“好”,要么是“坏”,要么抵抗要么落水。不用说,我们所有的老师、亲戚、家庭朋友都是“好人”,我们也知道不要去哪些小店,因为那些店主都曾站在“坏人”一边(我住的那条街街尾有一个女人在香烟店里卖糖果,流言说她“跟一个德国兵好过”;为此人们不买她的糖果,这一抵制甚至持续了二十年)。我们当时还特别喜欢读男孩冒险故事,宣扬的都是战争英雄的英勇事迹。我们花了几十年的时间才发现这些都是假象,好与坏、对与错的范畴远没有那么简单,大部分人既没有特别的好也没有出奇的坏,英雄和恶棍都是极少数。

而法国的情形更加复杂。不像更温和的荷兰,法国自十九世纪起就被自由派共和党和激进的反犹、反民主运动搞得分崩离析。荷兰1914年保持中立,在血流成河的一战中损失不到一百万人。德国人在占领期也没有用奉承、升官等手段引诱荷兰的文化精英。毕竟阿姆斯特丹不是巴黎。

莱丁新书《戏继续演:纳粹占领下巴黎的文化生活》(And the Show Went On: Cultural Life in Nazi-Occupied Paris)中的大部分故事并不新鲜,但他将这些故事很有技巧地放到了更为广阔的历史背景中,不再局限于沦陷期。如果从1940年开始讲述会有些误导。正如法西斯作家、纳粹合作者皮埃尔·德里厄·拉罗歇尔(Pierre Drieu La Rochelle)在1939年12月不无道理的观察:“战争没有改变什么……法国人比任何时候都要分裂。”莱丁简洁地描述了那些分裂的阴暗景象。1894年的德雷福斯事件点燃了导火线(译注:1894年法国陆军参谋部犹太籍的上尉军官德雷福斯被诬陷犯有叛国罪,遭革职及终身流放,法国右翼势力乘机掀起反犹浪潮。不久真相大白,但法国政府却坚持不承认错误,直至1906年德雷福斯才被平反)。1936年犹太裔自由派莱昂·布鲁姆当上总理时,引起了反犹右翼的极度仇恨。右翼“法兰西行动”的创始人夏尔·莫拉斯(Charles Maurras)叫嚣着要他死,不然他会“领导我们去跟意大利战友打一场不敬神的罪恶战争”。天主教保守作家马塞尔·茹昂多(Marcel Jouhandeau,后来他成了让·科克托和其他文艺明星的战时文艺沙龙中的常客)写道:“布鲁姆先生不是我们中的一员……没有一个欧洲人会知道一个亚洲人在想什么。”

在占领之前的好些年头,德国人已经开始培养有类似观点的法国公众人物。1937年记者罗伯特·布拉席拉赫(Robert Brasillach)被邀请参加纳粹在纽伦堡的集会,他对鼓声齐鸣、旗帜飞扬、大踏步的希特勒崇拜心仪不已,甚至将之与圣餐礼相提并论。可能你得变成一个法国保守反动派才会在元首身上看到耶稣的影子。后来成为战时德国在法国的全权代表的奥托·阿贝茨(Otto Abetz),早在战前就花钱贿赂法国编辑写支持德国的文章了。

事实上,反犹主义在法国根本不需要德国人来添柴火。布拉席拉赫在1937年就已经开始编支持纳粹的反犹报纸《我无处不在》(Je suis partout),并在沦陷期继续利用这份报纸来谴责犹太人和共产党。同年,塞利纳(Céline)出版了一本小册子《略施杀伐》(Bagatelles pour un massacre),抱怨“蠕虫般的”犹太人势力“阻断了法德联盟”。他的出版商是主流大社德诺埃尔出版社,小册子卖掉了八万本。

1940年6月23日希特勒在巴黎。莱丁写道:“巴黎沦陷后九天,希特勒首次造访该城市。他表示想要艺术家陪同,于是在埃菲尔铁塔前与阿尔诺·布雷克尔合影。” (美国国家档案馆藏)

为何法国的知识和政治生活会中同情纳粹的毒,并不一定是因为恋德癖。比如莫拉斯就厌恶德国,塞利纳对犹太人(以及共产党和共济会)的仇恨要比他对德国人的喜爱强烈得多。所有这一切的根源都要追溯到法国大革命。激进右翼痛恨法国共和派,因为他们世俗、民主、主张平等。许多人渴望重建罗马天主教的权威,还有些人只要一说到英国有多讨厌就生龙活虎,更别提美国的影响了。法国还没有从一战的休克中恢复元气,这也是相当重要的原因。任何与德国的对峙都会唤起埃纳省或是凡尔登的恐怖屠杀的幽灵。

于是1940年6月伟大的法国长者型领袖贝当元帅向德国乞和,设计了可怜的半独立的维希政权时,几乎所有人都松了一口气。至少法国可以少牺牲一百万人了啊。牺牲为了什么?1940年法国战败已经死了十万人,没有多少人还想继续冒死保卫祖国。那些离开的人比如萨特,则对腐败、反动、资产阶级的国家感到恶心。法西斯信徒比如拉罗歇尔和布拉席拉赫则感激德国人摧毁了腐朽的旧制度,也就是在他们眼中被犹太人、自由派和共济会控制的制度。的确,维希政权是清算旧账的最佳工具。法国大革命导致的损害总算可以弥补了。把犹太人和其他腐蚀性元素都清除掉,敬畏上帝的纯正血统的“恒久法兰西”(France profonde)会在一战英雄贝当的仁慈庇护下再度崛起。就像那首歌唱的:“国土上燃起了神圣的火焰……元帅,向你致敬!”

一些更温和的保守派比如保罗·克洛岱尔(PaulClaudel)只是乐于看到“在激进的反天主教人士(教师、律师、犹太人、共济会)统驭了六十年之后,正统权威终于复辟了”。恶名的关键词是“腐朽堕落”。左中右的许多人都认为第三共和国被丑闻、暴民、政治懦弱给毁了,法国已经腐烂到必须有人来做规矩,哪怕是德国占领也无妨。毕竟“盎格鲁-撒克逊人”还是面目可憎的,德国大兵的行为举止至少在一开始还是挺正确的。

莱丁有些担心读者对法国人放宽了道德标准,正确地指出了许多法国人包括保守的克洛岱尔很快就改变了想法,得出了和萨特相同的结论:不论法国有什么样的问题,“纳粹都要更糟糕”。从战争第一天开始,就有了小规模的抵抗,特别是与巴黎的人类博物馆有联系的男男女女。这些勇敢的学者和作家在人种学者鲍里斯·维尔德(Boris Vildé)的领导下进行了业余的地下抵抗,很快就大批被捕,而且被捕的人多半被处决了。他们的小册子和会议并没有加速结束战争。有一阵德国看似已将欧洲纳入囊中,戴高乐的声音根本听不到,更别说跟随他了,他们的抵抗活动被视作堂吉诃德式的幻想,甚至有勇无谋的蛮干。不过莱丁指出,他们做的事很重要,因为他们“在有效的武装斗争之前就相信,法国必须学会想到抵抗,拒绝公开的合作,相信反对占领是可能的”。

我们也应记得,尽管法国有反犹主义,接近百分之七十五的法国犹太人免于一死(三十五万人中约九万人被害)。在荷兰,虽然反犹情绪没有法国强,百分之七十五的犹太人口却消失了。1940年夏天维希政权在没有受到德国压力的情况下,就颁布了种族法令。法国的高官比如总理皮埃尔·赖伐尔(Pierre Laval)和他的警务头头勒内·布斯凯(René Bousquet)亲自逮捕并驱逐了上千名犹太人,包括许多儿童。但他们并不算特别反犹的人。1944年还有许多犹太人在法国活着,这要感谢无数教师、神父、修女、抵抗斗士、医生、农夫和其他人的勇气。

一些法国艺术家和知识分子比如让·波朗(JeanPaulhan)在抵抗运动中十分活跃,但大部分文化精英并没有什么特别贡献。我们应该期待有更多文化精英出来抵抗吗?这是莱丁的书中贯穿始终的问题。战后作家的境遇要比曾经合作的商人或官僚差得多,这说明许多法国人的确有这样的期待。萨特就认为知识分子比其他人有更高的使命感。戴高乐似乎也同意这一点。罗伯特·布拉席拉赫被处决时他拒绝出面说情(虽然真正的杀手比如勒内·布斯凯还成功在政府里谋到一份工作),理由是:“文学和其他领域一样,与天才相伴的是责任。”不像美国人,法国人有尊重作家和思想家的传统。这一信任被背叛了吗?

莱丁的结论是,大部分法国最好的作家都不是合作者:纪德、克洛岱尔、萨特、加缪、莫里亚克、艾吕雅、阿拉贡。他还指出,只有抵抗者才能写出好诗。法西斯主义诗歌没有一首是好的。塞利纳是无可争议的伟大作家,他接受了恶毒的纳粹观点,但他太过自恋所以无法与任何人积极合作,包括德国人。大部分文化合作者的的确确是二流文人,但不包括拉罗歇尔,以及维希政府的国家教育部长阿贝尔·博纳尔(Abel Bonnard),维希政府任命的电影审查官保罗·莫朗(Paul Morand),布拉席拉赫也不仅仅是雇佣文人。将天才与美德混为一谈未免犯了天真的错误,通敌合作不是艺术平庸的证据。何况当时还有天才特出的艺术家——舞蹈家塞尔日·利法尔(Serge Lifar)、钢琴家阿尔弗雷德·科尔托(Alfred Cortot)都是积极的合作者。其他人比如让·科克托、莫里斯·舍瓦利耶(Maurice Chevalier)、马塞尔·茹昂多、萨沙·吉特里(Sacha Guitry)则处于灰色地带,有时合作,有时帮助犹太朋友,也会与城里世故文雅的德国人勾肩搭背。

一些最伟大的文化人物如毕加索、马蒂斯、普朗克、梅西安,还有萨特和波伏娃,他们多多少少冷眼旁观,集中精力在自己的作品上,创作了不少杰作。1940年末马蒂斯得到了移民美国的签证邀请,他拒绝了,理由是:“如果一切有点价值的人都逃走了,法国还剩什么呢?”

有些人会将之视为消极的合作,因为纳粹希望制造出一切正常的假象,特别是在巴黎。但事情并不是那样简单。希特勒和戈培尔的确希望巴黎继续扮演文化之都的角色,但他们的想法和马蒂斯、普朗克甚至是科克托的想法并不一致。德国人的目标是宣扬作为最高理想的德国文化,将法国文化降格到巴黎式轻浮的无害漫画:剧院里空洞浅薄的喜剧,歌厅里的舞女表演,电影院里的无脑娱乐片。正像戈培尔说的:“我已经下了很清楚的命令,法国只能拍轻松、空洞、媚俗的电影。”

就宣扬德国高雅文化而言,这一政策似乎只在音乐方面落实了。人们蜂拥去听卡拉扬指挥的瓦格纳歌剧。但德国电影、艺术或是文学从未给人留下印象,虽然巴黎上流社会皱着眉头迎接了雄壮的纳粹雕塑家阿尔诺·布雷克尔(Arno Breker)。眉头皱得最厉害的就是让·科克托。

法国艺术家紧守高标准,即便在几部为德国电影公司拍摄的电影中,法国人也能保证他们的文化不会降低到戈培尔期待的水平。音乐界也努力鼓励优秀的法国作曲家。莱丁引用了普朗克1941年12月写给朋友的一封信:“巴黎的音乐活动很频繁。明希(Charles Munch)指挥了不少精彩的音乐会,人人都在努力活跃我们伟大城市的精神氛围。”这在当时被许多人视为一种抵抗形式,优越的法国文化对德国粗鄙宣传工具的一次小小胜利。

散文家让·盖埃诺(Jean Guéhenno)是个例外,他拒绝在官方出版物上发表任何作品。他甚至鄙视那些没有在地下刊物上用假名写作而继续用真名发表作品的作家,“现在为什么还要写呢?”他曾说,“现在还在追求个人事业,真是荒谬到不可理喻。这样的时刻需要谦卑。”大部分没有效仿他的法国作家有许多理由。其中一条是,德国人故意制造了足够的灰色地带让法国艺术家和作家能够继续创作,不会觉得自己完全被出卖了。纳粹占领期的巴黎依然能够产出高质量的艺术作品,这在华沙,甚至在柏林都是不可想象的。

这部分要感谢德国的政策诱惑。掌管法国文化政策大权的德国人比如奥托·阿贝茨或是负责文艺审查的格哈德·海勒(Gerhard Heller)都是彻底的纳粹信徒,但他们也觉得自己有点“恋法癖”。阿贝茨和一个法国女人结了婚,并自称是法国文学爱好者。阿贝茨和其他德国管理者尽一切可能清除法国文化中的犹太和自由主义影响,法国保守主义者比如茹昂多或是亨利·德·蒙泰朗(Henry de Montherlant)对此并无异议。制造一种文明教养的氛围,加上各种特权的许诺,这些德国官员把法国出版商、艺术经纪、画廊老板、作家和剧院导演变成了同谋。大部分审查是自我审查。德国人聪明地给有天分的艺术家和作家留下了足够的空间去创作好作品,只要他们不是犹太人或者公开反德就行。

事实上,相比维希政府里的法西斯官员,德国文化官员没有那么粗鲁和教条。举个例子,科克托的一出讲匿名信的话剧《打字机》(La Machine àécrire)被维希审查官给禁了,理由是不道德。而德国宣传部取消了禁令,理由是“艺术自由”。此外,阿贝茨、海勒和卡尔·艾普坦(Karl Epting,巴黎的德国研究所所长)组织了许多优雅的派对和宴会来促进德法相互理解,这些活动上总有许多美食和好酒,以及很快将在战时巴黎变得稀缺的日用品。

当然一个人可以选择远离这些,而且许多人的确这样做了。差别是好事。作曲家亨利·迪蒂耶(Henri Dutilleux)说过,一个人有责任不合作,但一个人也必须生活:“我们说为德国人演出可以,但为巴黎电台演出就不行。”因为巴黎电台(Radio Paris)是纳粹管理的宣传机器。一首战时小曲这样唱:“巴黎电台撒谎,巴黎电台撒谎,巴黎电台其实是德国的。”

对难以放弃万众瞩目之感的男女来说,灰色地带是很有诱惑力的。莫里斯·舍瓦利耶等许多人为巴黎电台演出时没有什么心理障碍。乌克兰出生的舞者塞尔日·利法尔很乐意去德国大使馆跳舞,还专程去柏林见希特勒。普朗克将这种“幼稚的轻率举动”解释为利法尔“太爱出风头”。成功的威权统治并不依赖恐惧,而是利用人性的弱点,比如贪婪和虚荣。从这方面看,德国对法国知识阶层的引诱是相当成功的。

1942年3月法国影星薇薇安·罗曼斯、达妮艾尔·达里厄、苏茜·德莱尔和茹涅·阿斯托尔应纳粹宣传总管戈培尔之邀,从巴黎火车站出发前往柏林。

莱丁也提到了性的问题,这方面还可以再展开些。占领军通常带有一种阳刚气魄的魅力,制服、力量,散发着胜利的气息。许多法国女人没有忽略这一点,甚至男人也一样。将法国文化变成展示舞女和性感衣饰的纳粹政策并不仅仅是为德国军队提供休闲娱乐,这当然是额外的奖励。但主要的目的是强调德国文化的阳刚,以对照阴柔的法式颓废。一些法国作家本来就沉迷于国家衰落的自我定位,立刻心中震颤。蒙泰朗在1930年代撰文反对纳粹主义,但在德国军队走遍法国之后,口风发生了转变。1941年发表的散文集中,他抱怨法国的失败是由于民族软弱和腐败,还欢迎“德国人来占领,好像他们是阳刚的中世纪骑士”。

至少1941年10月末蒙泰朗拒绝加入官方作家代表团去德国。茹昂多去了,还有阿贝尔·博纳尔、布拉席拉赫和其他人。茹昂多为这次旅行的辩解是,“我想要让我的身体成为德国和我们法国之间的兄弟桥梁。”如莱丁所言,茹昂多是在打比方。不过其他人更愿意从字面上理解这话。对同性恋来说,沦陷的巴黎立刻成为危险之地,但又充满了机会。纳粹的官方意识形态仇视同性恋,法国的法西斯媒体经常骚扰科克托和其他出名的同性恋,说他们“堕落”。同志可能会被送进集中营。然而作家罗杰·佩尔菲特(Roger Peyrefitte)却声称他从未有过如此好时光,战时巴黎有成千上万穿着制服或便服的年轻男子跑来跑去。莱丁提到“无数同性恋酒吧”在“德国士兵中很受欢迎”。

科克托、茹昂多、布拉席拉赫、蒙泰朗、利法尔、博纳尔恰好都是同性恋,这与他们对占领者的灵活态度有关系吗?让·盖埃诺觉得有。莱丁很快转移了话题。将同性恋的合作态度简单解释为受到穿着亮靴的硬汉的吸引,只是陈词滥调。茹昂多的反犹主义可能更因为他的天主教保守背景,而不是喜欢皮革和制服。不过有些同性恋被占领者吸引可能社会原因多过性原因。

科克托出入德国人圈子,却可能更害怕法式偏执。在一些法国同性恋眼中,真正的敌人可能是目光锐利的法国资产阶级,中产的居家男性,他们时刻准备为难那些性向不正常的人。这正是布拉席拉赫定义的法西斯主义:

它首先是一种离经叛道的反资产阶级精神……它是一种友谊的真正精神,我们希望将之提升为民族友谊。

同志之爱在这种类型的幻想中,被升华成为一种社会理想。一些著名的同性恋曾因为相似的原因被共产主义吸引。

面对战后的通敌指控,科克托的反应透露了实情。他从不是纳粹,也没有积极帮助纳粹犯下罪行。但他肯定交友不慎,朋友中包括纳粹高官。可能他也像利法尔一样,无法忍受默默无闻的生活,也就是让·盖埃诺所言的“谦卑”。他是个艺术家。把文雅的德国人拒之门外,这在他看来是粗鲁的。如果他想要结交阿尔诺·布雷克尔,吹捧那些高大到荒谬的雅利安肌肉男雕塑,就应该自由自在地去做。所以他批评那些批评他的人有小资产阶级的偏见:

为何一个诗人的命运会改变?我的王国不在此世,而此世也痛恨我,因为我没有遵从它的规则。我将永远遭受同样的不公。

他只是作为一个诗人这样说,还是作为一个恰好是同性恋的诗人这样说?

科克托的自怨自艾并不吸引人,但他说的也有道理,有些褊狭小气的倾向会导致战后清算。如果说外国占领或是独裁统治下的生活能够测试一个人的人品,那么占领或独裁刚结束后的生活也一样。当每个人都很清楚德国肯定会输掉战争时,自称的抵抗战士立刻多了起来。有些人到最后一刻才开始抵抗,这时候德国人都已经开始逃命了。还有些人等到德国人离开以后才“宣布”抵抗。这些晚起抵抗者的迫害对象往往是最无害也最显眼的“法奸”,比如与德国大兵有私情的女人。这就是科克托所担心的那种居家好男人一旦无所顾忌时会实施的报复。

许多人在左派的政治清洗中被杀,这些清洗通常是共产党抵抗组织实施的。共产党中有前抵抗者比如路易·阿拉贡,他们的行为方式和他们所反对的维希政权有时并没有什么不同。1944年共产党的老法国分部依然完整。的确,尽管沦陷巴黎有许多灰色地带,维希统治和德国占领让他们更聪明了。

这决定了落水作家比如布拉席拉赫的厄运。他们公开发表的观点要比维希官员和商人的恶行更显眼,虽然后者可能要恶劣得多。拉罗歇尔在公审之前自杀了。布拉席拉赫1945年被判死刑。他的导师夏尔·莫拉斯被捕受审,尽管他痛恨德国。加缪一开始对以正义之名清洗合作者的行为表示欣赏,但很快就开始对“知识界大清洗”产生了怀疑。一个人主张了应该被谴责的观念,他就活该被判死刑吗?

往往是那些在沦陷期有英勇表现的作家比如加缪、波朗、莫里亚克,在战后主张宽容与和解。戴高乐明白法国无法再承受一场内战,于是叫停了清算行动。他开始宣扬巴黎自我解放的神话故事,说大部分法国公民在战时都是英勇的爱国者。不过作为正义的最后表演,至少两个公共人物在草率可疑的庭审后被处决了。一个是皮埃尔·赖伐尔。贝当太老了也太重要了,不宜处决,赖伐尔在公众眼中是更可憎的人物。另一个就是布拉席拉赫,尽管莫里亚克、克洛岱尔和瓦莱里都抗议过,说他的死将是“法国文坛的损失”。

这到底有多不公平?支持纳粹的作家的罪行能够与那些双手沾满鲜血的政客相提并论吗?这都取决于如何看待作家的角色。记者让·加尔捷-布瓦西埃(Jean Galtier-Boissière)在战时的言行无可指摘,他认为靠笔杆子为生的人不应被与工人区别对待。他写过:

有人谴责雷诺公司厂里的工人给德国国防军造坦克了吗?对德国人来说,坦克难道不比《小巴黎人报》上的一篇文章更有用吗?

当然这不是人们对作家的传统看法,至少不是在法国。艾伦·莱丁在这本引人入胜的书的结尾处说,即便在法国,对作家的尊敬也慢慢淡化了,“政治上说,艺术家和作家现在已经没有那么重要”,同时也使他们“不那么危险”了。他将这一名誉的失落归因于乌托邦理想的失败,以至于作家“不再相信单靠理念能够解决人生的问题”。

我对此则没有那么确信。如果像他所说的那样,很有可能这只是暂时的现象,是二十世纪极权主义和未来的其他决定性意识形态(不同于极权主义,但可能同样致命)之间的短暂平静。另外,布拉席拉赫不仅仅传播了有害的思想,他还公开帮助指认逮捕犹太人,甚至做过更坏的事。如果说占领期的巴黎历史给我们什么教训,肯定不是乌托邦主义的终结,而是对作家和艺术家(即便是其中最优秀的人)的错觉,以为他们拥有特殊的勇气、品格或是道德。说到底,他们并不比在雷诺工厂里造坦克的工人更好或者更坏。

|